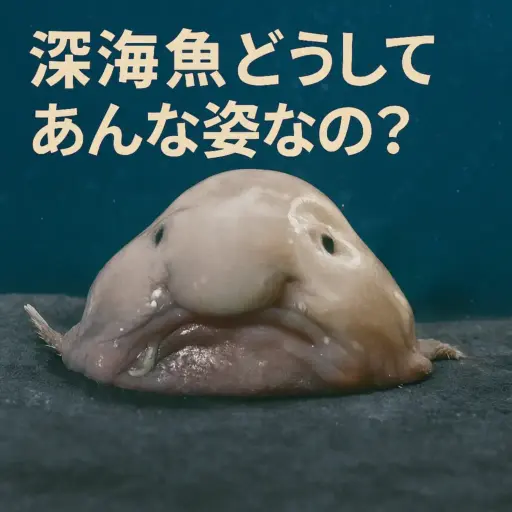

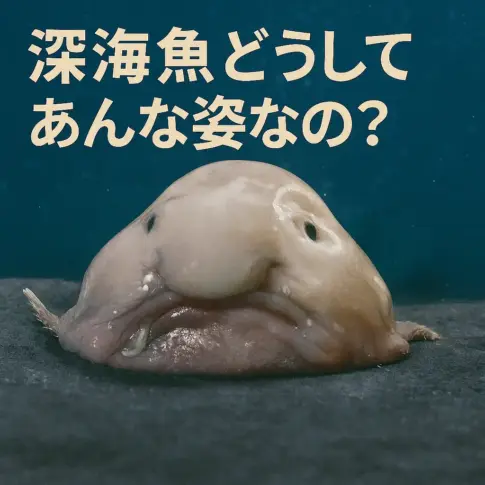

テレビや図鑑で、まるでSF映画から飛び出してきたような、奇妙でユニークな姿をした深海魚を見たことはありませんか。

目が飛び出ていたり、体が透けていたり、アンコウのように頭から提灯のようなものをぶら下げていたり。

「どうしてこんな形になっちゃったの?」と、首をかしげたくなるような姿の魚たちですよね。

この記事では、そんな深海魚たちが、なぜあんなにも奇妙で多様な形に進化したのか、その謎と、彼らが生きる過酷な深海環境、そして驚くべき生存戦略について、一緒にじっくりと見ていきましょう。

深海ってどんなところ?過酷な環境が形作る魚たち

深海魚たちの奇妙な姿を理解するためには、まず彼らがどんな世界で暮らしているのかを知る必要があります。

私たちが普段目にする海とは全く異なる、想像を絶するような過酷な環境が、彼らのユニークな進化を促したのです。

想像を超える高水圧!押しつぶされそうな世界

深海は、太陽の光がほとんど届かない、水深200メートルよりも深い海のことを指します。

そして、深くなればなるほど、とてつもない水圧がかかります。

例えば、水深1000メートルでは、指先に軽自動車が乗っているのと同じくらいの圧力がかかると言われています。

そんな高水圧の世界では、私たちの知っている魚の多くはぺちゃんこに潰れてしまいます。

深海魚たちは、この強大な水圧に適応するために、体のつくりを特殊化させてきました。

例えば、浮袋を持たない種類が多いのは、ガスで満たされた浮袋が高水圧で潰れてしまうからです。

また、体がゼラチン質でブヨブヨしていたり、骨が柔らかかったりするのも、水圧の影響を受け流しやすくするためだと考えられています。

この高水圧という極限状態が、深海魚の体の基本的な構造に大きな影響を与えているのですね。

光の届かない暗黒の世界!闇に潜むハンターと光る魚

太陽の光は、海の浅いところまでしか届きません。

水深200メートルを超えると、もうほとんど光はなくなり、水深1000メートルにもなれば、完全な暗黒の世界が広がっています。

そんな真っ暗闇の中で、深海魚たちはどうやってエサを見つけたり、仲間とコミュニケーションをとったりしているのでしょうか。

一つの適応は、目の進化です。

わずかな光でも捉えられるように、目が巨大に進化した種類もいれば、逆に視覚をほとんど使わないため目が退化して小さくなった種類もいます。

そして、最も興味深い適応の一つが「生物発光」です。

ホタルイカのように、自ら光を放つ能力を持つ深海魚は少なくありません。

この光は、エサをおびき寄せるためのルアーとして使われたり、仲間同士の合図になったり、あるいは敵の目をくらますための目くらましとして使われたりすると考えられています。

暗闇だからこそ発達した、光をめぐる生存戦略が、彼らの姿を特徴づけているのです。

食べ物が少ない!省エネと捕食の工夫に満ちた体

深海は、太陽光が届かないため植物プランクトンが光合成できず、それを食べる動物プランクトンも少なくなります。

つまり、海の表面近くに比べて、圧倒的に食べ物が少ない世界なのです。

そのため、深海魚たちは、いかに効率よくエネルギーを消費せずに生きるか、そして、数少ないチャンスを逃さずに確実にエサを捕らえるかという、二つの大きな課題に直面しています。

省エネのための適応としては、筋肉の発達を抑え、あまり活発に泳ぎ回らずにじっと獲物を待つ「待ち伏せ型」の狩りをする種類が多いことが挙げられます。

また、一度捕らえた獲物を確実に消化吸収するために、非常に大きな口や、伸縮自在の胃袋を持っていることも特徴的です。

アンコウの仲間のように、頭から疑似餌となる誘引突起を垂らして、何も知らない小魚が近づいてくるのを待つという、巧妙な狩りのテクニックも発達しました。

少ないエサをめぐる厳しい競争が、深海魚たちの口や消化器官、そして狩りの方法に、ユニークな進化をもたらしたと言えるでしょう。

奇妙な形は生き抜くための証!深海魚の多様な姿

これまで見てきたように、高水圧、暗黒、そして低栄養という深海の過酷な環境が、深海魚たちに驚くほど多様で、時にはグロテスクとさえ思えるような姿形への進化を促しました。

彼らの奇妙な形は、それぞれがその環境で生き抜くための、意味のある「証」なのです。

大きな口と鋭い歯のハンターたち!出会った獲物は逃さない

深海では、いつ次にご飯にありつけるか分かりません。

そのため、目の前に現れた獲物は絶対に逃さないという執念が、多くの深海魚の姿に表れています。

例えば、ホウライエソやオニキンメといった魚は、体に対して不釣り合いなほど大きな口と、長く鋭い牙を持っています。

これは、自分よりも大きな獲物でさえ丸呑みにしてしまおうという、貪欲な食欲の表れです。

また、胃袋が風船のように大きく膨らむ種類も多く、一度に大量の獲物を蓄えることができます。

彼らの恐ろしげな顔つきは、まさに深海の厳しい生存競争を勝ち抜くための究極の進化形と言えるかもしれません。

自ら光る?不思議な発光器を持つ魚たちと光のコミュニケーション

暗黒の深海で、自ら光を放つ能力は、生存において非常に大きなアドバンテージとなります。

チョウチンアンコウの仲間が頭からぶら下げる「提灯」は、まさに生物発光を利用した巧妙な罠です。

この光に誘われて近づいてきた小魚を、大きな口でパクリと捕食します。

また、体の側面に発光器が並んでいる魚もいます。

これらの光のパターンは、種類によって異なり、仲間同士の識別や求愛行動に使われていると考えられています。

さらに、敵に襲われた際に強い光を放って目をくらませたり、体のシルエットを消して背景に溶け込むカウンターイルミネーションという高度なカモフラージュ技術として発光を利用する種類もいるなど、その用途は多岐にわたります。

深海の暗闇が生んだ「光の芸術」は、彼らの生存戦略の重要な一部なのです。

スケスケボディや細長い体?ユニークな形の理由と隠されたメリット

深海魚の中には、体がゼラチン質で半透明になっている種類や、逆にウナギのように細長い体型をしている種類もいます。

これらのユニークな体型にも、それぞれ深海で生きるための理由があります。

体が透明に近い魚は、暗闇の中で捕食者に見つかりにくくなるというカモフラージュ効果が期待できます。

また、ゼラチン質の体は浮力を得やすく、少ないエネルギーで水中を漂うことができるという利点もあります。

一方、細長い体型の魚は、狭い岩の隙間などに潜り込んだり、水の抵抗を減らして効率よく泳いだりするのに適していると考えられます。

一見すると奇妙なこれらの体型は、それぞれが深海の特定の環境や生活様式に適応した結果なのです。

目が巨大化?それとも退化?光をめぐる極端な進化

光がほとんどない深海では、視覚の重要性が相対的に低下するため、目が完全に退化してしまった魚もいます。

彼らは、視覚以外の感覚、例えば側線と呼ばれる水流の変化を感じる器官や、嗅覚などを頼りにして生きています。

その一方で、わずかな光でも効率よく集めるために、目が異常なほど巨大に進化した魚もいます。

デメニギスのように、頭部が透明で、筒状の目が真上を向いているという驚くべき姿をした魚もいます。

これは、水面から差し込むごくわずかな光や、他の生物が発する光を捉え、上から落ちてくる獲物の影を見つけるためだと考えられています。

光という限られた情報をめぐって、深海魚の目は、巨大化と退化という両極端な進化を遂げているのです。

まとめ 深海魚の奇妙な形は過酷な環境への適応の結晶

深海魚たちが持つ、私たちから見ると非常に奇妙でユニークな姿は、決してデタラメにそうなったわけではありません。

高水圧、完全な暗闇、そして乏しい食料という、地球上で最も過酷とも言える環境の中で、何百万年、何千万年という長い時間をかけて生き残り、子孫を残すために、それぞれの種が必死に獲得してきた「適応」の形なのです。

彼らの姿の一つ一つには、深海という特殊な世界で生き抜くための、驚くべき知恵と工夫、そして生命のたくましさが詰まっています。

次に深海魚を見る機会があったら、その奇妙な形の奥に隠された、壮大な進化の物語に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

きっと、彼らのことがもっと興味深く、そして愛おしく感じられるかもしれませんね。

【免責事項】

当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

当サイトからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。

当サイトで掲載している料金表記について、予告なく変更されることがあります。

コメントを残す